Владимир СЕРЕБРОВСКИЙ.

Модерн — условное название одного

из декадентских направлений в

буржуазном, искусстве,

распространившегося

в конце 19 — начале 20 вв..

БСЭ.

Сходите в зоологический музей и полюбуйтесь узорами на крыльях тропических бабочек, посмотрите коллекцию морских раковин — какое разнообразие странных, фантастических форм!

Вы можете зайти в ботанический сад и побродить по нему, дивясь красоте цветка ириса или орхидеи, изысканности и причудливости абриса листьев.

Если вам не хочется выходить из дома, просто припомните то, что вы тысячу раз видели, но на что, возможно, не обращали внимания — эстетического внимания, — разводы нефти на воде, радужные переливы цветных пятен. Вы наверняка встречали коряги, выброшенные морем, или сгнившие на берегу реки — некие сказочные существа со спутанными волосами—ветками и переплетенными корнями-руками. Все это модерн.

Оперение птиц, силуэт одиноко стоящей цапли, изгиб шеи лебедя — это тоже модерн. Отполированная поверхность мрамора с волнистым течением линий с неожиданными цветными прожилками и вкраплениями точек, кружочков, пятнышек — это модерн.

Ну и, наконец, зебра — классический пример модерна. Мы живем в окружении стиля модерн. Но это все, так сказать, натура, природа, где же тут искусство?

Если хотите искусство — пожалуйста, идите в Третьяковскую галерею и посетите русский отдел начала 20 века. Картины Врубеля, Сомова, Борисова-Мусатова, Головина, Бакста, Рериха и других художников группы «Мир искусства» — это модерн. Ну и, конечно, знаменитый «Метрополь», особняк Рябушинского и многие дома и целые улицы Москвы начала века — все это модерн. Русский модерн.

Но есть еще немецкий, австрийский, французский, чешский — короче, нет европейской страны, где бы не было своего собственного стиля модерн. И все равно есть нечто общее, что объединяет все эти «модерны» и делает их почти неразличимыми, то, что позволяет говорить об общеевропейском художественном направлении.

Появление этого стиля объясняют различными причинами: и «волевым усилием» нескольких художников, и объективными причинами — усталостью уходящего 19 века, и общим декадансом европейской культуры («Закат Европы»), и связанной с этим утратой «большого стиля». Однако сами представители этого направления и примыкавшие к ним критики называли свой стиль арнуво во Франции, югендштиль — в Германии, то есть — молодым искусством.

В России слово «новый» было со свойственным нам уважением к Западу переведено на иностранное — модерн — и так и осталось в истории русского искусства. Поэтому мы и будем пользоваться этим определением.

Итак, представители этого стиля считали, что они устремлены в будущее и как бы порывают с традицией 19 века и, прежде всего, с бытовым реализмом, салонным классицизмом. Они тосковали по «стилю», и они создали его (или эпоха создала его — кто знает?). Эти художники мечтали покинуть башню из слоновой кости «чистого» искусства, разрушить стену, разделяющую искусство «высокое» и прикладное, окружающее повседневный быт человека, и сделать последнее красивым и стильным. Они хотели на крыльях редкой тропической бабочки «божественная орнитоптера» орнитоптера вызывает в памяти узоры тканей на платьях начала века.

выйти на улицы, построить новые дома, расписать стены невиданными доселе фресками, украсить мозаикой (как известно, эти два жанра были тогда в полном упадке). И это им удалось. Хотя модерн просуществовал всего 20—30 лет, влияние его в то время на все виды художественной деятельности было огромно. Следы модерна мы находим во всем: в архитектуре, в живописи, в монументальном искусстве, в книжной графике, плакате, рекламе, дизайне, одежде. От огромного общественного здания до дверной ручки, от монументальной мозаики до изящной вазы на столе, от живописного полотна до ложки и вилки — все носило на себе отпечаток этого стиля, если за дело брались художники, архитекторы и дизайнеры модерна. Им было дело до всего. Для них не существовало ничего низкого, что не смогли бы они с помощью своей неуемной фантазии превратить в произведение искусства. Все, к чему прикасалась рука художника, должно было стать прекрасным, каким являются природные формы, перед которыми эти художники преклонялись.

Но прошла пара десятков лет и случилось нечто странное (со странным стилем и должны случаться странные вещи).

Модерн обвинили в элитарности, в вычурности, в манерности, в эклектичности, в отсутствии естественности. Со временем оказалось, что влияние этого стиля на новые поколения художников практически равно нулю, что позволило многим критикам воспринимать модерн как некую «случайность» в закономерном развитии искусства, как некий необязательный арабеск-эакорючку на прямой линии этого развития. Художники модерна как будто канули в забвение. И модерн остался неким парадоксом, загадкой.

У всех на слуху громкие имена художников конца 19 и 20 века — импрессионисты, Пикассо, Матисс, Дали и т. д. Но мало кто знает у нас замечательного австрийского художника модерна Климта, а наш великий Врубель почти не известен «у них».

Все знают архитектора номер один двадцатого века Корбюзье и осознают то влияние, которое он оказал на развитие мировой архитектуры — ведь построены целые города в духе Корбюзье. Но имя одного из самых удивительных архитекторов в истории человечества — Гауди — Эдвард Вестон. Фото. «Дюны в Калифорнии». И здесь мы находим в природе излюбленные линии стиля модерн» долго было известно только специалистам, а его произведения остались одинокими сверкающими шедеврами, практически не повлиявшими на развитие архитектуры нашего времени. А ведь рядом с его скалками в камне знаменитые постройки Корбюзье выглядят унылыми коробками.

Исключением в этом списке недооценных художников являются Ван-Гог и Гоген, которые, бесспорно, находятся у истоков модерна, но записаны почему-то по ведомству постимпрессионизма, видимо, чтобы подчеркнуть именно французскую традицию. Должно быть, Франция, взяв на себя роль законодательницы моды в художественной жизни Европы, не могла отдать эти два имени модерну, который гораздо больше ассоциировался тогда с Австро-Венгрией или Германией. Кто был на выставке «Австрия начала века» в Пушкинском мупее, мог сравнить блестящее искусство Климта (в Австрии «Поцелуй» Климта почитают, как икону) с какой-то вялой, почти беспомощной живописью Матисса, выставленной в соседнем зале (я говорю только об алжирской серии Матисса, которая, к сожалению, уступает другим его работам).

Молодой Пикассо, увидев картины Врубеля, впервые выставленные в Париже, как зачарованный, долгое время стоял перед ними (так вспоминают современники). Однако история распорядилась иначе: Пикассо стал самым известным художником, а Врубель — одним из самых неизвестных. И это вопрос не таланта (у Врубеля его было, возможно, поболее), не вопрос качества живописи, ее новизны или глубины. Это вопрос самого стиля модерн, который как бы остался вне «столбовой дороги» развития изобразительного искусства. Так в чем же все-таки кроется загадка модерна?

В конце 19 века произошла одна уникальная встреча, которая до сих пор не оценена по-настоящему: встреча между Востоком и Западом. И в этой встрече как раз «виноваты» художники, стоящие во главе стиля модерн.

Мы постоянно говорим об обмене культурными ценностями между народами, между Востоком и Западом. Но обмен этот совершается, п основном, в одном направлении. Восток уже давно осваивает (с появлением первых европейцев) и во многом освоил культурные ценности Запада. Никого не удивляет индус, играющий на скрипке, китаец-пианист, победитель какого-нибудь европейского конкурса, японец-дирижер симфонического оркестра в той же Европе или «восточный» художник или архитектор, создающий самые западные авангардистские опусы. Но невозможно себе представить немца, танцующего катхака\и (классический стиль индийского танца), француза, играющего рагу на ситаре или англичанина в спектакле Кабуки или Но.

Европеец (да и то разве что эстет) может только потреблять экзотику, даже восхищаться ею, каким-либо древним искусством далекого и загадочного Востока. Но делать «такое» самому ему вряд ли придет в голову.

Перенесемся опять в конец 19 века.

Европа «открывает» Восток. Многие восточные вещи становятся предметами коллекционирования, изучения и даже подражания. (Впрочем, подражания были и раньше, например, в 18 веке — всякие там китайские павильоны и прочий кич, но об этом серьезно говорить невозможно). В конце 19 века интерес к Востоку уже гораздо серьезнее. Появляются первые научные переводы восточных философских и религиозных трактатов, возникают химерические восточно-западные религии, вроде теософии. Европейские философы начинают употреблять такие понятия, как нирвана, карма и т. д. Некоторые поэты и писатели берут темы для своих произведений «из жизни» Востока — естественно, древнего. Но все эти посточные интересы носят все еще довольно поверхностный характер. Часто из-за недоступности настоящих знаний о Востоке (серьезные переводы восточных текстов и правильное их толкование появится позже, через полвека), еще чаще из-за невозможности преодолеть гордый европоцентризм, стол!

въевшийся в плоть и кровь бывших господ Азии. Кроме того, многие виды искусств Востока были совершенно чужды уху и глазу европейцев, — например музыка и театр.

Но были люди, которые настолько влюбились в искусство только что «открытого» неизвестного мира, что это восхищение перешло в практику, в дело их жизни.

Японские гравюры, которые впервьк появились в Париже в виде упаковочное бумаги для различных японских безделушек, произвели настоящий переворот в сознании некоторых молодых художников. Они даже стали смотреть на мир сквозь призму этих гравюр. Например знаменитая «Волна» Хокусая просто перекочевала в графические листы некоторых европейских графиков (у нас это сделал Билибин); Климт же брал готовые японские орнаменты с шаблонов для тканей.

Но главное не в прямых цитатах, главное — в том, что был понят и принят сам принцип восточной живописи и графики. Во многом это определило возникновение такого неожиданного стиля как модерн, который вышел из кокона европейских традиций в виде экзотической восточной бабочки. Эта бабочка облетела все страны Европы и, перелетев океан, добралась даже до Америки. Естественно, каждая национальная школа придавала лицу модерна несколько иное выражение (о чем мы поговорим ниже), но «общее выражение» все же преобладало. Да и «задумывался» модерн не как национальная школа.

М. Врубель (1856—1910). Царевна-Лебедь.

Этим «общим» является ряд черт, которые и сделали его столь привлекательным. Условно это черты следующие: эклектизм, романтизм, чувственность, декоративность. Первые три признака унаследованы, в основном, от старушки Европы, последний — от азиатского отца.

Все это с точки зрения строгого вкуса, воспитанного на античной традиции, не является достоинством, скорее даже наоборот. Но что такое строгий вкус, как сумма привычных, часто шаблонных и искусственных правил.

Исходя из своих традиционных европейских представлений, художники модерна мечтали создать «большой стиль», но несмотря на казалось бы особые эстетические концепции, свойственные только модерну, стиля они как раз и не создали (этим и объясняется их малое влияние на следующее поколение художников). Стиль подразумевает некую идейную, мировоззренческую, идеологическую, религиозную или просто политическую основу. Стиль возникает только на такой основе, как ее следствие. Стиль — это отсечение всего, что не соответствует этой основе, и поэтому стиль есть некая схема, ибо опирается на схему идеологическую. У модерна не было как раз некоей твердой идейной основы, не было единой идеологии, поэтому лучше говорить не о стиле, а о «мире модерна», в котором сосуществуют многие взаимоисключающие друг друга элементы. Например, соединение плавных, изогнутых и прямых линий, округлых и острых, аморфных и геометрических форм. Модерн не совместим с теми, кто «не любил овал» и только «угол рисовал».

Модерн — это гармоничное соединение (как в природе) самых разных вещей и в этом его прелесть и уникальность, а отнюдь не эклектичность.

Эклектика — это механическое соединение разных стилей, опирающихся на разную идеологию. Когда я говорил о том, что модерн унаследовал эклектизм от Европы, я был прав лишь отчасти.

Действительно, модерн воспринял кое-что от европейского эклектизма, но сумел переработать его на свой лад, превратив недостаток в достоинство. Не без помощи Востока, в искусстве которого много эклектичного (опять-таки с европейской точки зрения «строгого вкуса»).

Это касается и проявлений романтизма и эротизма. Кое-что из дурного, позднего, салонного романтизма проникло в модерн, вместе с долей извращенного эротизма, но это касается, в основном, просто сюжетов. В лучших же своих образцах, например, у Климта, романтизм и эротизм приобретают совершенно другую форму. «Поцелуй» Климта, например, я бы назвал орнаментальным эротизмом, что ближе к эротизму восточному. И тут мы подошли к основной азиатской черте модерна — декоративности, орнаментальности.

Что такое декоративность?

Декоративность — это ритмическое чередование структур, линий, цветов, в основе которого лежит принцип симметрии. Симметрия — это вообще принцип нашего мироздания от атома до космоса.

Это не значит, естественно, что и симметричность является только зеркальным отражением правого и левого, верха и низа. Я говорю о глубинной гармонии, которая включает в себя и элементы ассиметрии.

Основой изобразительного искусства является .декоративность, которая и есть отражение внутренней структуры бытия. Это очень хорошо поняли художники Востока, где принцип плоскостной декоративности является основополагающим.

Почему плоскостной?

Несмотря на то, что все вещи объемные, мы не видим этот объем, ибо не можем смотреть на предмет сразу со всех сторон. Мы можем «угадывать» объем с помощью света и тени, то есть с помощью какого-нибудь источника света.

Но с точки зрения восточного художника свет и тени являются явлениями случайными, не отражающими суть вещей, а даже замутняющими ее, ибо источник света непостоянен. Дерево,- освещенное солнцем утром, днем и вечером, выглядит по-разному: то темным, то светлым, то полутемным-полусветлым (объемным).

Но в основе любой вещи лежит нечто, что не зависит от внешних условий — структура этой вещи. В основе же структуры лежит ритмичность и симметричность, то есть декоративность.

В этом смысле все вокруг декоративно и орнаментально. Все является лишь игрой («лила») линий, плоскостей, цвета, но не материально в смысле объемной наполненности. Мир с точки зрения индуизма, буддизма и даосизма есть именно иллюзия, причудливое сочетание разнообразнейших форм, перетекающих одна в другую и не имеющих материальной субстанциональности.

В индуизме и буддизме эта игра-иллюзия называется майей, в даосизме — дао.

И майя, и дао рождает тысячи иллюзорных вещей, которые в разных сочетаниях образуют новые орнаменты, как в детском калейдоскопе.

Древний китайский мудрец Чжуанцзы говорит, что «жизнь вещи подобна стремительному бегу, она развивается с каждым движением, изменяется с каждым моментом».

Поток (дао) или игра иллюзорных форм (майя), лишенных субстанциональности, — и есть философская и религиозная основа восточного изобразительного искусства. Отсюда и его орнаментальность и плоскостность. Все эти арабески, уэоры, взаимопереплетенные линии и формы не являются выражением простого стремления к абстрактной, формальной красоте, а есть отражение жизни как на макро- и микро-, так и на «бытовом» уровне.

Художники модерна ничего не знали о глубинной сути восточного искусства.

Они ничего не слышали ни о дзен-буддизме, ни о даосизме. Но они каким-то интуитивным образом почувствовали саму суть восточного искусства. Именно как художники.

Ведь можно наслаждаться изяществом японской гравюры, ничего не зная о буддизме. Можно не понимать символику китайского свитка, но воспринимать красоту переливов туши на нем. Можно не понимать язык другого народа, но понимать язык орнамента, который очень схож у разных народов и одинаково прекрасен. Но это не значит, что принципы красоты были одинаковы в разные эпохи на Востоке и на Западе. Заслуга художников модерна как раз заключается в том, что они эту красоту, наконец, увидели, что было доступно не всем.

Мы знаем достаточно много презрительных высказываний того времени о восточном искусстве, которое трактовалось порой как безобразное. Известно, что даже великий Сезанн, стараясь, видимо, унизить живопись Гогена, назвал его картины «плоскими китайскими картинками».

Вот мы и назвали это имя — Сезанн. Имя ключевое для искусства 20 века, имя бога целого поколения художников. Нет более «антивосточного» художника, чем Сезанн с его требованием трактовать природу как сочетание цилиндра, шара и конуса, то есть в виде материальных объемов.

Сезанн со своим аналитическим отношением к миру, стремлением разъять его на составные части, напоминает ребенка, который разбирает машину-игрушку, чтобы посмотреть, как она устроена, после чего игрушка перестает двигаться.

Сезанн — это продукт позитивизма 19 и начала 20 веков, как и Маркс и Фрейд. Сезанн — это тоже «наука», с помощью которой «исследуют» мир, но все равно его не понимают.

Кажется, что именно подобный — «научный» — подход имел в виду Чжуанцзы, когда говорил, что тот, кто с помощью крюка и отвеса, циркуля и наугольника придает вещам надлежащую форму, — калечит их природу.

Многие художники, завороженные Сезанном, пошли именно за ним, а модерн с его восточными привязанностями, был вытеснен кубизмом, конструктивизмом, футуризмом — типично западными течениями с их исследовательским пылом, с их стремлением все многообразие мира превратить в грубое сочетание цилиндра, шара и конуса, то есть в машину.

Так называемый дендизм и элитарность модерна произошли от того, что мир пошел «другим путем», в сторону техницизма, преклонения перед машиной, что привело в итоге к насилию над природой. Естественно, что модерн остался где-то на обочине стремительно уносящейся в неизвестную даль западной цивилизации. Модерн остался странным, бледным ребенком — пасынком этой цивилизации, игравшим с калейдоскопом или строящим «песочные замки» на берегу реки, украшенные ракушками и разноцветными камушками.

Модерн не вписался в техническую цивилизацию, потому что слишком благоговел перед природой, рисуя свои картины и строя свои дома по ее законам, по законам органических природных форм. Кроме того, он был неисправимым романтиком.

Теперь поговорим немного о русском модерне, ибо он все же имеет свою ярко выраженную русскую «физиономию».

Если для Запада Восток лежал где-то очень далеко (за исключением ближнего арабского Востока), то в России Восток присутствовал в самой ее истории, являлся органической частью ее культуры.

Роль Востока также играл Кавказ, куда издавна устремлялись взоры многих русских поэтов и художников. Восточная тематика присутствует, естественно, и в искусстве русского модерна, но если говорить о форме, то как раз Япония и Китай практически не оказали на него такого влияния, которое они оказачи на модерн европейский.

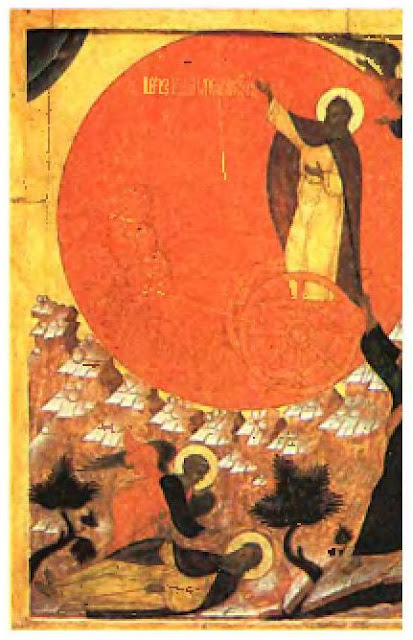

Русский модерн вдохновлялся другими источниками — своим 17 и 18 веком, своими древностями и фольклором. И, действительно, старое русское искусство: архитектура, одежда, утварь — уже сами по себе были азиатскими (хотя бы с точки зрения Европы). И вполне отвечали стилистическим принципам модерна. В этом смысле собор Василия Блаженного с его «пряничной», орнаментальной, разноцветной и в то же время «органической» красотой — это модерн (сравните с Гауди и увидите, насколько наш собор ближе стилю, этого архитектора, чем, скажем, стилю Корбюзье). А старые русские терема с декоративностью их убранства! Даже простая русская изба с деревянной резьбой наличников, ворот и крыльца могла вдохновить любого архитектора модерна. А русский лубок, игрушка, народные росписи?!

Художникам и архитекторам, представителям русского модерна, сгруппировавшихся вокруг княгини Тенишевой в Талашкино, не пришлось ничего выдумывать, ничего заимствовать из других Федор Шехтель. Дверная ручка. Особняк Рябуши некого.

культур. Они просто слегка трансформировали народное искусство и получился русский модерн, русский стиль, который хоть и назывался кое-кем слегка презрительно стилом а ля рюсс, но, по-моему, может спокойно именоваться — без «ля» — русским стилем.

«А ля» — это стилизация под что-то, что уже ушло, что давно умерло или существует в другой далекой стране, например а ля готика, а ля Китай, кстати, даже такой признанный «чистый» стиль, как ампир, можно назвать а ля античность. Но по отношению к русскому модерну это «а ля» вряд ли уместно, потому что, в отличие от Европы, народное искусство, которым вдохновлялись наши художники, существовало не в прошлом, а в их время, окружало их. Поэтому терем в Талашкине - это не столько стилизация, сколько вариант избы. Избы, так сказать, «профессиональной». «авторской», в отличие от многочисленных «неавторских», «народных» изб. И расписанная Врубелем балалайка - это авторская балалайка. в отличие от бесчисленных предметов деревенского быта, расписанных безвестными мастерами; но эстетические принципы в обоих случаях одинаковы.

Вообще русский модерн не отличается такой чистотой стиля, как европейский, и поэтому подчас трудно определить, кто есть кто сроди русских художников, пусть даже объединенных одними устремлениями и одним журналом искусства».

Серов, например, несмотря на свою модернистскую «Иду Рубинштейн» и «Похищение Европы», принадлежит все же «нормальному» реализму. Борисов- Мусатов, Сомов, несмотря на столь любимые «миром искусства» сюжеты из 18 века, скорее, романтические реалисты Нестеров, Кустодиев тоже никак не влезают в строгие рамки какого-либо направления. Гениальный Врубель, казалось бы, классический представитель модерна — шире и глубже любых стилистических ограничений, как и Ван-Гог который стоит у истоков модерна.

Правда, что касается книжной и журнальной графики, то тут наши художники были гораздо ближе к классическому модерну.

По-настоящему русский модерн расцвел в том месте, которое не удостоил» своим вниманием художники Европы.

Я имею в виду театральные подмостки. И в этом амплуа — амплуа театральных художников — они не имели себе равных в ту эпоху. Во всяком случае, дягилевские парижские сезоны были днями, которые потрясли мир. Имена Головина, Бакста, Бенуа, Добужинского, Рериха символизируют с тех пор высшие достижения искусства театральной декорации.

И этим они обязаны не только своему таланту, но и модерну. Дело в том, модерн и театр совпали в своих основных принщипах в своей глубинной сути.

Театр просто нуждался в модерне, а модерн нуждался в театре. Модерн насквозь театрален, если под театральностью понимать иллюозию жизни. И театр в свою очередь, - это всегда игра, не всамделишность. - то. что лежит в основс модерна.

Модерн — предполагает движение и развитие, без чего не мыслим театр, и6о основой театра является действие. Театр - это прежде всего зрелище, а театральная декорация, по словам Гонзаго - известного театрального художника восемнадцатого века, - должна быть «музыкой для глаз». Модерн, же изначально тяготел к зрелищности, декоративности в смысле богатства и разнообрази форм, линий, красок. Оба они — и театр, и модерн — склонны к романтизму, демократичны, т.е. требуют массового зрителя, а не одинокого наблюдателя; синтетичны. Театр объединяет музыку, живпись, актера, а модерн стремится свести воедино архитектуру, живопись, прикладное искусство.

Русские художники первыми почувствовали эту родственность и ринулись на подмосгки, заполнив сцену не только своими роскошными декорациями, но и своим человеческим, личностным началом.

Михаил Врубель. Тамара и Демон. Иллюстрация к поэме М.Ю.Лермонтова «Демон». 1890 — 1891 гг.

Вершиной достижений модерна — классическим выражением его идеи — стала постановка «Маскарада» Лермонтова в оформлении Головина: красочное, орнаментальное, романтичное, загадочное — оно воплощало основную идею модерна: мир — театр, мир — маскарад.

Но эта же постановка стала и последним, самым значительным явлением модерна на сцене. После чего пришло другое — революционное время, которому эстетика модерна была органически чужда. И так же, как и на Западе, его сменили урбанистические течения.

Какова же дальнейшая судьба модерна? Умер ли он навсегда?

Модерн был забыт почти на 50 лет, и вдруг случилось чудо — о нем вспомнили. Он опять понадобился, он опять возродился — пусть в других одеждах, красках и формах — и не столько в живописи, сколько в жизни и быте. Его извлекли из пыльных библиотек и скучных музеев и привели на улицу, на площади, на стадионы рок-концертов. Это сделали «дети-цветы» 60-х годов. Модерн «совпал» с мировоззрением хиппи, с их протестом против бездушного техницизма, с их тягой к естественности, к природе и, главное, с их увлечением Востоком.

Опять Восток! Модерн возродился в рок-культуре, а рок-культура — это тоже целый мир (которому долго не придавали серьезного значения), это целая «своя культура» внутри другой, чуждой, а часто и враждебной ей. Модерн возродился в одеждах хиппи и рок-музыкантов, в оформлении рок-пластинок, в плакатах рок-концертов, в раскраске роллс-ройса Битлсов, в изобразительном ряде их фильма «Желтая подводная лодка» — киношедевре шестидесятых годов. И так же, как в начале века, несмотря на то, что этот неомодерн вышел.на «демократическую улицу», он опять оста\ся в глазах «нормального большинства» чем-то странным, нездешним, не вписывающимся в обыденную жизнь, причудой элитарной группы молодежи (хотя этаэлитарная группа, в отличие от групп «денди» начала века, насчитывала миллионы).

Эти неоденди с длинными полосами, украшенные ракушками и бусами, в орнаментальных хламидах, курили «травку» (увы, этим баловались и денди начала века) и в мистических облаках восточного дыма, под нежные и томные звуки индийского ситара или флейты, разрисовывали стены своих жилищ волнистыми, разноцветными линиями и погружались в новое (модерн!) психоделическое состояние, столь не похожее на рутинную, грубо материальную, пронизанную практицизмом жизнь, которая протекала за стеклами окон. Они пытались познать «другое», измерение реальности, переливающееся всеми цветами радуги, бестелесное и бесплотное, ритмичное и декоративное. Они пытались постичь суть иллюзии — майи. Но длилось это не очень долго — лет десять.

Вместе с упадком рок-культуры исчезли разноцветные галлюцинации, развеялся дым иллюзий, а с ними ушел, как и в начале века, неомодерн и внивь восторжествовали типично западные направления: гиперреализм, соц-арт, «новые дикие», концептуализм.

Модерн «уснул» подобно спящей царевне до лучших времен, в ожидании тех дней, когда появятся новые «денди», новые «дети-цветы» и захотят вдыхать его терпкий, непривычный, восточный аромат.

А может быть он так и останется в прошлом, как яркая вспышка, короткая, случайная.встреча двух культур — Востока и Запада.

НАУКА И ЖИЗНЬ № 2, 1992